製造

本田技研工業株式会社

事業部門とエンジニアがビジネスのゴールを見据えワンチームに。アジャイル型開発で最適なカーシェアリングサービスを構築

四輪車メーカーとしてだけでなく、二輪車、航空機、建設機械や農業機械向けの汎用エンジンなどをグローバルに展開する本田技研工業株式会社(以下、Honda)では、カーシェアリング事業をリニューアルするにあたり、アジャイル型の開発アプローチにより、クラウドのメリットを最大限に生かしたサービスプラットフォームを構築。多様なサービスや機能を展開し、顧客との関係性を強化しながら、機能やサービスの追加や変更などにも柔軟に対応できるシステム基盤を実現した。

(左から)本田技研工業株式会社 日本本部 法人営業部 カーレンタル事業課 課長 営業主幹 妹尾 高史 氏、主任 稲葉 雅人 氏

【システム概要】

カーシェアリングサービスのリニューアルに合わせて、業務システムを再構築

JBS が構築を支援したシステムの概要について教えてください。

Honda では 2013年よりカーシェアリング事業をパイロット展開してきました。今回、「EveryGo(エブリ・ゴー)」として 2017年11月より事業を発展させると共にサービスやビジネス基盤の全面リニューアルを図りました。現在、東京都内と横浜市、大阪市の都心部を中心にサービスを展開しています。

今回、新たに EveryGo をスタートするにあたって、運営システムも新たに見直しを図りました。その開発ならび運用を JBS に依頼しています。

EveryGo についてご紹介をお願いします。

EveryGo は、従来のレンタカーサービスに加え、気軽に借り出せる利便性というカーシェアリングの特長を組み合わせたサービスです。利用者様に新しいクルマの使い方や楽しみ方を提供するのはもちろん、都市部でクルマの保有離れが進む中、気軽に Honda 車をご利用いただき、身近に触れていただく機会の提供を通じて、Honda のファンを拡大すること。いつか利用者様がクルマをご必要とされた時に、Honda を想起していただけるか、も重要なミッションとなっています。

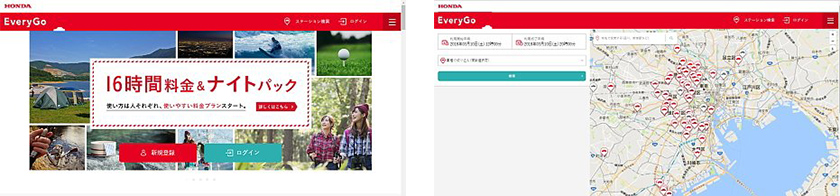

EveryGo のウェブサイト

EveryGo の主な特長は、次の通りです。

- 長時間の利用が前提のレンタカーでありながら、好きな時にウェブサイトでクルマを予約し、無人のステーションから借り出せるという、カーシェアリングの利便性を組み合わせた新たなスタイル。

- 手頃な基本料金でありながら、利用時間を 8時間とすることで、Honda 車を気軽にじっくりと体感することが可能。

- IC カード運転免許証を会員証の代わりに活用。専用会員カードが不要な上、予約したクルマに搭載された機器に IC カード運転免許証をタッチするだけで解錠可能。

- 装備の充実した上級グレードを中心に、様々な用途に応える Honda 車をラインアップ。Honda の最新の四輪商品と技術を体感いただける機会を提供。

- 地区内の Honda Cars店(Honda 正規ディーラー)やコインパーキングなどに無人ステーションを設置することで、より多くの方に気軽に利用いただける環境づくりを推進。

事業運営システムの概要について教えてください。

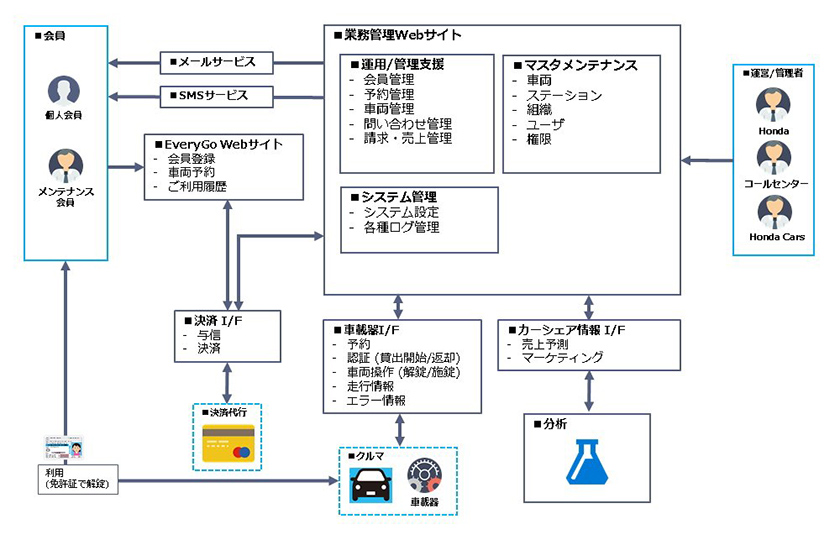

システムは、お客さまが利用する「EveryGo サイト」と「業務管理 Web サイト」に分けることができますが、必要な機能やデータは、Microsoft Azure(以下、Azure)上に構築している共通のサービスプラットフォーム上に集約され、事業運営を担う Honda Cars をはじめ、バックオフィス業務を担うコールセンター、さらには車両のメンテナンス担当会社など、各社の事業運営担当者が、必要な時に、必要な形で、必要な情報へとアクセスできるようになっています。

それぞれの業務に必要な機能やサービスはサービスプラットフォーム上にパッケージとして展開されており、パッケージ間の疎結合な関係性を維持することで、ビジネス環境やニーズの変化へと柔軟に対応できる拡張性を持たせています。

機能構成概要図

利用者向け画面

【導入背景】

顧客志向イノベーションを実現するため、機能が硬直化しにくいサービスプラットフォームを採用

今回、このようなサービスプラットフォームを構築したねらいを教えてください。

カーシェアリング事業には、優れた製品を大量に、安く提供するという、これまで Honda が取り組んできた技術志向のイノベーションとは異なり、「楽しさ」や「便利さ」といった体験を提供する顧客志向のイノベーションが求められます。

すなわち、会員になってもらった顧客との関係性を強化すると同時に、利用動向を観察して、顧客すら気がついていないかもしれない潜在ニーズを探りながら、製品やサービスのラインアップを拡充していく必要があります。

また、事業運営は私たちカーレンタル事業課がすべてを担うのではなく、Honda Cars をはじめとした複数の企業や組織が一体型のチームとなり事業を運営していきます。 しかも、事業の拡大やサービスの進化にともなって、各企業の役割や業務の増加・分散、権限委譲など、組織的な変化にも柔軟に対応できる構造となっている必要があります。

しかし、従来の(ウォーターフォール型開発の)ようにシステムの仕様や機能を最初から固定してしまうと、サービスの変化や拡大へと柔軟に対応するのが難しく、時間の経過とともにシステムが硬直化してしまい、事業のボトルネックとなってしまうリスクがあります。

そのような旧来のシステムに潜在するリスクを解消し、ビジネスの変化に柔軟な対応ができる拡張性を持ったシステム環境を実現するため、クラウドをベースとしたサービスプラットフォームの構築と、アジャイル型のアプローチによるシステム開発を JBS から提案されました。

本田技研工業株式会社 日本本部 法人営業部 カーレンタル事業課 課長 営業主幹

妹尾 高史氏

【選定理由】

Azure 上での業務システム開発の経験が豊富なJBSとのパートナーシップに期待

JBS の提案を採用した理由を教えてください。

本田技研工業株式会社 日本本部 法人営業部 カーレンタル事業課 主任

稲葉 雅人氏

カーシェアリング事業における私たちの役割は、事業運営に必要となるリソースをパッケージとして提供することで、システムの構築・運用・追加開発を担ってもらうパートナー選びも重要なミッションの一つとなります。

そのため、単に言われた通りのシステムを構築するベンダーではなく、ビジネスパートナーとしてカーシェアリング事業に参画してくれること。加えて、Azure 上でのシステム開発に慣れていることがパートナーとしての絶対的な要件でした。

JBS は、「マイクロソフト Gold クラウド コンピテンシーパートナー」として、Azure の展開において豊富な経験を持っており、技術面や実績面では申し分ありません。また、共同プロジェクトのビジネスパートナーとしても、積極的な姿勢を示してくれました。

具体的な提案内容においても、業務に対する理解力が高く、ビジネス要件からシステム要件を導き出す分析力にも優れており、システムを構築しながら、機能の変更や追加ができるアジャイル型の開発アプローチを提案してくれたことで、拡張性に優れ、理想に近い機能やサービスプラットフォームを実現できると期待しました。

Azure を採用した理由を教えてください。

事前の調査で、ビジネスの規模に合わせてシステムの運用を開始し、スケールを柔軟に拡張でき、インフラの初期導入コストも抑えることができるクラウドインフラの活用を避けることはできないという結論に達しました。

また、クラウドサービスの選定に関しては、業務システムを運用する上で信頼性が高く、幅広い機能やリソースが提供されていることから、AI などを用いた拡張なども比較的容易なのではないかと判断し、Azure を選択しました。

【効果】

利用者と開発者が相互に理解を深めながら、思い通りの機能やサービスを実装

アジャイル型の開発アプローチで開発を進める上で、不安などはありませんでしたか。

新しい取り組みに対する期待感もありましたが、これまで経験したことのない開発アプローチでしたので、不安がなかったわけではありません。今となっては笑い話ですが、最初の開発サイクルで作られたプロダクトはログイン画面しか動かないようなものだったので、とても驚いたことを覚えています。

また、従来とは納品の概念が異なることから、業務委託契約などに関して双方の担当者で詳細なやり取りが必要な場面も少なからずありました。

しかし、実際の開発が始まると、JBS の担当エンジニアとオペレーションに関わる Honda 側のスタッフとが直接意見交換をしながら、使い勝手を確認し、機能やサービスを進化させていきました。これによって自然とチームメンバー間に一体感も生まれ、今回のシステム開発は上手くいきそうだという確信を持てるようになりました。

これまでの開発アプローチでは、コンサルタントの意見なども参考にしながら事業部門が機能仕様を決めて、それをシステム仕様に落とし込んでもらい、社内の担当部門が外部のベンダーの支援を受けて開発し、機能を確認するという手順を踏んできました。そのため、現場での技術的な理解度や開発現場での業務理解度が低く、お互いに積極的な意見交換ができず、思ったように機能を実現できないこともありました。また、一度機能要件を決めてしまうと、それを変更するのは容易ではありませんし、途中から機能を追加するのも簡単なことではありません。

今回はアイデアや意見があれば開発プロセスですぐにテストすることができ、小さな単位で PDCA を繰り返すことができました。変更や追加が発生しても、メンバー全員が一体となって解決するための手段を探るという開発サイクルが生み出され、後ろ向きな妥協やあいまいさを排除することにもつながりました。

【今後の展開】

業務システムの拡充に止まらず、PoC のプラットフォームとしての活用も検討

今後の展開予定があれば教えてください。

具体的なことは決まっていませんが、法人向けのサービスとしての展開や集合住宅向けのサービスの展開など、サービスや機能の拡充を図っていきたいと検討しています。システム面でサービスや機能を追加するのは簡単にできるようになりましたので、ニーズや効果を見極めながら取り組んでいきたいと考えています。

さらに PoC(Proof of Concept、概念実証)の一環として、 利用傾向や将来予測を Azure AI などを用いて分析し、カーシェアリング事業の機能やサービス、さらには商品開発担当へ自動でフィードバックしていくような仕組みにもチャレンジしていきたいと考えています。

【評価】

実現性の高いロジカルな提案を評価

JBS への評価をお聞かせください。

JBS は、業務要件を決める際のコンサルティングから、システムの仕様決め、プログラムの開発・実装、そして保守・運用まで、ワンストップで一貫した対応をしてくれます。事業内容を的確に理解してくれているため、矛盾やロジックの破綻がなく、常に実現できる裏付けのある提案に基づくもので、その仕事ぶりにはとても感心させられました。

また、JBS には年齢に関係なく、経験豊富な各分野のスペシャリストやエンジニアが揃っており、互いにフラットな関係で意見やアイデアの交換がなされるので、Honda 側のスタッフも気後れすることなくアイデアや意見を出せる雰囲気を作り出してくれたことに関しても感謝しています。

JBS 担当者からのコメント

世の中全体のクラウド化・デジタル化が進み、どの業界もIT戦略が事業戦略に欠かせない状態になっている昨今、事業部門と外部ベンダーが1つの「チーム」としてプロジェクトを進める事ができたことは、生み出したプロダクトと同じくらい価値あることだったと感じています。このプロジェクトでその文化を途切れさせることなく、私たちもカーシェアサービス提供当事者の意識を持って、ユーザー様により良い体験を提供していきたいと考えています。(北村)

Honda へのビジネスとしてこれまで主にコミュニケーション基盤領域に対する支援をしてきた JBS にとっては、コンシューマー向けシステム開発は大きなチャレンジでした。各関連会社が会社の壁を越え、ワンチームとして創り上げたことが今回の結果につながったのだと思います。今後もこのカーシェアリングビジネスが人々の暮らしの中でより良いものになるよう、Honda のビジネスをともに考えられるイノベーションパートナーとして、歩んでいけたらと考えております。(纐纈)

写真右より、JBS イノベーションサービス統括本部 ビジネスソリューション本部 ビジネスアプリケーション部 部長 北村 航、営業本部 営業3部 営業1課 纐纈 一馬

本田技研工業株式会社

代表者:代表取締役社長 八郷 隆弘

本社所在地:東京都港区南青山2-1-1

設立:1948年9月24日

資本金:860億円(2017年3月31日現在)

従業員数:連結 211,915名、単独 21,903名(2017年3月31日現在)

事業概要:二輪事業、四輪事業、汎用パワープロダクツ事業及びその他の事業、金融サービス事業

- インタビュー内容はすべて取材当時のものです。事例中に登場する会社名、部門名、製品名等は閲覧時点のものと異なる場合がありますことをご了承ください。

2018.03.29公開

- 関連タグ

Share

Share